基調講演:「“ヘボ”から始まる創造の冒険」

演題: 「“ヘボ”から始まる創造の冒険」のご紹介

講演者: 石川大樹氏(ヘボコン創始者)

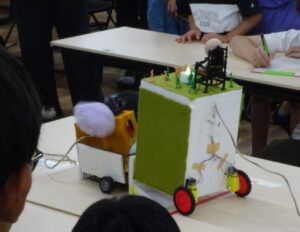

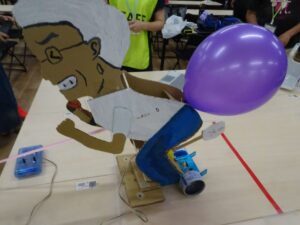

1)ヘボコンとは何か

概要:技術力の低い人でも参加できる「ロボット相撲大会」。完成度や強さよりも「不完全さ」や「失敗」を楽しむイベント。

誕生の経緯:2014年に冗談半分で始められた。想定以上に人気を博し、文化庁メディア芸術祭の推薦作品に選ばれるほど注目された 。

国際展開:現在25カ国以上、南極以外の全大陸で開催。国際大会も行われ、世界的なカルチャーイベントへと発展している。

2)世界で広がった理由

メーカースペースの普及活動:レーザーカッターや3Dプリンターなどを備えた「市民工房」の利用促進イベントとして開催。技術に自信がない人も「自分も参加できる」と感じ、施設利用のきっかけになる 。

STEAM教育との親和性:学校や科学館で、科学・技術への敷居を下げる学習イベントとして活用されている。子どもや初心者に「試す楽しさ」を体験させる入口として機能している 。

日本発のユニーク文化:「失敗を肯定する文化」が海外イベント(アニメ・ゲーム・サブカル)とも親和性があり、現地で受け入れられている。

3)ヘボコンの哲学

「ヘボいほど偉い」

成長志向のイベントでは「失敗は許容されるもの」だが、ヘボコンでは「失敗が主役」である点が決定的に違う 。

「失敗は成功のもと」ではない

石川氏は「失敗は次の成功のためにある」という考え方を否定。ヘボコンでは「失敗そのものが楽しい」という価値観を大事にしている 。

4)運営上の工夫

勝敗を重視しない仕組み:審判判定が曖昧な場合は観客投票で決める。

「勝ち負けはどうでもいい」と繰り返しアナウンスし、参加者に伝える 。一番重要な賞は「再起不能賞(面白い壊れ方をしたロボットへの賞)」とすることで「ヘボさ」を価値化している。

雰囲気づくり:事前に「ヘボさを称賛する」ことを強調して共有。実際のイベントでは実況や観客も一緒になって「ヘボさを褒める」文化をつくる。例:ボロボロのロボットに「エレガントな壊れ方ですね」と声をかける 。

5)ヘボコンがもたらす意義

誰でも参加できる環境:「技術が苦手だから無理」という心理的ハードルが消える。子どもから大人まで、技術レベルを問わず楽しめる。

満足度の高さ:完成度や勝敗よりも「参加して笑えた」「壊れ方が面白かった」という体験自体が思い出になる。

教育的効果:子どもたちに「挑戦すること自体が楽しい」という感覚を与える。技術教育・地域活動・国際交流の新しい形を提示している。

参加者の皆さんより

•哲学的で深い内容を興味深く拝聴した。

•「ヘボコン」の意義や歴史を知ることができ、大変勉強になった。

•これまで知らなかったが、新たな価値観を得られ、面白く貴重な話を聞けてよかった。

•コンセプトや思いが理解でき、納得感があった。

•誰でも参加できるという発想が大切だと感じた。

•ヘボいことの価値を感じ、その価値に気付ける素養が必要だと思った。

•ヘボさと向き合い、それを愛する姿勢が重要だと気付いた。

•「ヘボコン」には自他のヘボさを分かち合い、愛せる雰囲気があると理解した。

•「ヘボい」がもたらす効果がわかりやすく説明され、納得できた。

•具体的な「ヘボさ」を指摘して褒めることや、人が持つ成長欲求との関係に共感した。

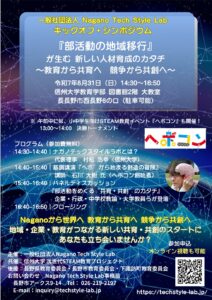

キックオフイベントの前に行われた信州大学次世代STEAM教育講座の「ヘボコン」

※詳しくはこちらを