キックオフシンポジウム 開催報告

開催概要

テーマ:「部活の地域移行」がつくる新しい人材育成のカタチ

主催:一般社団法人Nagano Tech Style Lab

共催:信州大学次世代STEAM教育プロジェクト

後援 長野県、長野県教育委員会、長野市、長野市教育委員会、下諏訪町、下諏訪町教育委員会

期日:令和7年8月31日(日)14:30 – 17:00

会場:信州大学教育学部 図書館2F講義室

参加対象:小中高大学生、保護者、教員、教育行政関係者、企業、一般等

参加者数:65名(会場参加55名、オンライン参加10名)

※信濃毎日新聞(2025/09/01)指導者や活動場所が課題、技術部系部活の地域移行 長野市で支援団体が活動本格化

開催趣旨

本シンポジウムは、中学校の技術・デザイン系部活動の地域移行を契機とし、一般社団法人Nagano Tech Style Labの設立を記念して開催しました。当法人が掲げる 教育から共育へ 競争から共創へ」という ビジョンを提示し、地域と産官学民が連携して「世代や立場を融合」させながら、新しい人材育成の形を 共に創出していくための第一歩とすることを目的としました。

当日配布資料・当日投影配布用スライド

プログラムと登壇者

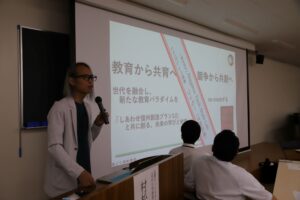

代表理事: 村松浩幸(当法人代表理事)

「 技術・デザイン系部活動の地域移行支援・ ナガノテックスタイルラボとは?」

・直前に子ども向けロボットイベント「ヘボコン」を開催した経験に触れ、「ものづくりや技術の面白さを社会に広げたい」と法人設立の意義や概要を説明 。

・長野という製造業が盛んな土地柄を背景に、教育・産業・地域をつなぐ役割を担う決意を述べた。

基調講演:「“ヘボ”から始まる創造の冒険」

講演者: 石川大樹氏(ヘボコン創始者)

石川様からは,「ヘボコン」の大会の様子やその歴史とともに,「ヘボ」に焦点を当て,参加者の変容等も踏まえながらその意義や教育的効果を大変わかりやすく語っていただきました。

※ご講演の詳細はこちらのページをご覧ください

パネルディスカッション: 「部活動をめぐる“共育”のカタチ——企業×行政×教育×地域」

関 俊樹氏(株式会社相和 代表取締役)

小林輝紀氏(長野県教育委員会 学びの改革支援課)

大野高志氏(長野市教育委員会 学校教育課)

土田恭博 (長野市立北部中学校 技術科教員)(当法人理事)

村松浩幸 (信州大学 教育学部 教授)(当法人代表理事)

司会(村松)より

・「企業・学校・地域がどう連携して子どもたちの学びを支えるか」がテーマであることを説明。

・県内の先行事例(飯田・下伊那:エンジョイスクエア様,千曲市・坂城町:千曲坂城クラブ様)の紹介とともに,本法人の取り組み全体像を説明し,登壇者の紹介。

小林様:県内の技術系部活動の現状を紹介

・令和6年度には約1,000人の子どもが参加、37程度の部活動が存在。しかし活動の縮小・廃止が進んでおり、生徒の意識も二極化している。

・部活動が「地域移行」に迫られているが、技術系活動の持続には工夫が必要と指摘 。

関様:企業との連携可能性

・すでに高校・地域クラブとの協働事例を紹介。

・中小企業としては「教育的意義」と「企業の認知度向上」の双方にメリットがある。

・ただし企業側には「教育のノウハウ」が不足しており、学校や法人から研修・支援を受ける体制が不可欠と指摘 。

大野様:「多くの人が参画できる仕組みづくり」が最重要課題

・スポーツ系クラブのように、参加者の多様性を確保する仕組みを参考にすべき。

・単なる継続ではなく「新しい価値観の転換」「価値創造」へと発展させる必要があると強調 。

土田氏:地域クラブの可能性と課題

・技術系部活動の縮小や廃止の流れに触れ、「地域移行を急がざるを得ない状況」

・特に中学校段階では時間的猶予がほとんどなく、現場の混乱や子どもたちの学びの場が失われるリスクを懸念。

・スポーツ系クラブの地域移行の事例を引き合いに出し、技術系活動でも同様に受け皿を整備できないかと提案。

・学校・企業・地域が協力して「持続可能なクラブ運営モデル」を模索すべき。

・一般社団法人 長野テックスタイルラボの役割として、相談窓口(学校や保護者からの問い合わせ対応),運営支援(企業人材や大学生OBのマッチング),情報共有(他地域の事例を集めるプラットフォーム)を担うこと進める提案

フロア発言・質疑応答

・11月に予定されていた「エコマラソン長野」大会が部の活動停止により参加断念の危機。

・来年度から中学校で技術部活動は廃止予定。

・地域移行のための時間的猶予がなく、具体的な仕組みづくりについて助言を求めた

司会からの応答

・OBや地域有志の活動に感謝。

・本日の議論を参考に、資料にある地域移行の事例や法人のサポート体制を検討していくと回答。

その他,下諏訪町やすでに技術のクラブを実施されている方からの発言もいただきました。

議論のまとめ(司会)

・製造業が盛んな長野の特性を生かした「教育×企業」連携の可能性。

・地域クラブと企業の協働により双方にメリットを生む仕組み。

・子どもや若者が安心して参加できる「場の確保」と「相談窓口」の必要性。

・本日の議論を「第一歩」として、寒い時期に改めて具体的事例を紹介するイベントを開催予定 。

参加者の皆さんよりの声

•県の動きや現状が分かりやすく把握できた。

•各立場(県教委、市教委、教員、企業など)からの意見を聞けた点に満足。

•全体像・現状の把握に役立ち、参考になった。

•先進的な取り組みや現場での苦労を知り、大変勉強になった。

•具体的な企業・教育現場の話が聞けて良かった。

•部活動の現場や今後の方向性について理解が深まった。

•キックオフとして有意義な時間になった。

•行政・学校・企業の動向やニーズを幅広く知ることができた。

一方で今後の部活地域展開に向けた課題認識や示唆もいただきました

•技術科教員が少なく、講師確保が課題。

•部活動移行における新しい価値やメリットをより多くの人に届ける必要性を認識。

•地域格差の存在(例:市内では顧問の動きがバラバラ、競技ごとの連携不足、金銭面・事故時の責任の不透明さ)。

•部活動が将来的に不登校児童のサードプレイスになれば望ましい。

•県教育委員会と市町村教育委員会との連携が重要。

多くのご参加と貴重なご意見ありがとうございました。

今後は、本イベントで得られた成果とご意見を活かし、指導者および団体の募集を本格化させるとともに,、活動の進捗を積極的に発信してまいります。今回の成功を弾みとして、現在のわが国が抱える教育の ゆがみにも対応した新しい価値を創造する活動として力強く推進し、「螺旋式発展」「 横断的展開」の第一 歩を確固たるものにしていきます。

上記ご希望に応じてお申し込みください。それぞれ受付フォームにリンクされます